02

探索海濱

發展無限可能

「維港海濱攝影及短片創作比賽」公開組.攝影.智能手機 - 冠軍|陳卓軒 —〈夕陽之美〉

過去,香港的海濱一直被當作一般公園般管理,受限於《遊樂場地規例》,市民的活動受到種種的規限,更遑論做到朝氣蓬勃的世界級海濱。有見及此,近年我們試驗了許多嶄新的設計與管理模式。我們用了「三個E」的原則去推動海濱發展, 三年多以來效果非常顯著。這三個E,分別是「創新實驗(Experiment)」、「公眾參與(Engagement)」和「誘發潛能(Empowerment)」。

第一個E是「創新實驗(Experiment)」。我們相信,要突破框架便不能一成不變,相反要不斷嘗試才有進步。我們在一些海濱場地採用較少規則的管理模式,讓市民可以更自由地隨喜好和具創意地使用海濱,大前提是互相尊重和包容。這個管理模式在2020年4月起在卑路乍灣海濱長廊先行試驗後深受市民歡迎,於是我們便在2022年1月推出「海濱共享空間」品牌,堅尼地城之外,在灣仔、銅鑼灣、北角和荃灣等共六個場地實行這種由「願景帶動」的開放式管理,為遊人提供一個更有活力和多元化的體驗。

第二個E是「公眾參與(Engagement)」。我們希望更多市民能成為海濱的主人翁,對海濱有更深的歸屬感,因此在海濱發展過程中鼓勵社會個人或團體積極參與。我們舉辦了不同類型和規模的公眾參與活動,例如在2020年推出的「維多利亞港字型藝術裝置比賽」和「海濱公共傢俬設計比賽」,並將得獎作品設置在東岸公園、灣仔和大角咀等各段海濱。這些裝置更成為了市民的打卡地標。我們又邀請了本地的設計師和插畫師在不同地點設計「期間限定」的裝置,這些不時更新的裝置,讓市民每次到訪都有不同的發現,做到維港海濱「段段有特色,處處有驚喜」的效果。另一方面,我們也鼓勵私人機構和非政府組織共同管理海濱場地及舉行活動,例如市集、水上運動競賽、嘉年華和演唱會等,把民間創意帶進海濱,同時將海濱和社區相連。

第三個E是「誘發潛能(Empowerment)」。「海濱共享空間」在開放式的管理模式下,產生了更多的可能性。我們鼓勵每一位海濱持份者都能以「願景帶動」的方式,在海濱發掘更多的創意與想像,誘發海濱用地的潛能。2023年暑假由香港旅遊發展局在灣仔海濱舉辦的「樂聚維港嘉年華」,內容包羅萬有,除了有吃有喝,有演唱會,街頭表演和 X Game表演外;最觸目的自然是那浮在海面的水上舞台,利用了有限的空間,營造獨特的海濱水陸體驗,吸引了大量人流來到灣仔海濱。至於在2023年9月底開始的「香港夜繽紛」,當中活動包括在堅尼地城、灣仔和觀塘海濱舉行別開生面的市集,讓市民和遊客可在迷人的維港夜色下吃喝玩樂看表演,發揮海濱潛能,也是一項能好好體現「誘發潛能」的例子。

隨著近年海濱長廊各段落逐漸駁通,讓更多市民可以親近維港外,維港海濱從以往散落各區的「斷截禾蟲」變成連成一線的「一個海濱」。今天27公里長的海濱,絕對有足夠空間去為市民提供更多元的選擇。維港海濱要做到朝氣蓬勃,就不能單單是個公園,管理模式上便必須更有彈性。從近日的「夜繽紛」活動的受歡迎程度可見,在一些較遠離民居的海濱用地,例如中環、灣仔和尖沙咀等,便極有條件引入適量的商業元素,包括市集、增設餐飲和露天茶座,舉行音樂會、戶外電影會及優質的街頭表演等。政府可以邀請私人機構共同營運和管理,利用民間創意為海濱帶來更多元化的世界級體驗。

維港是世界三大夜景之一,故此這些舉措,倘若能夠持續進行,再加上積極的推廣,必定除了吸引本地市民外,還能夠為香港帶來更多旅客前來,體驗維港日與夜的海濱魅力。

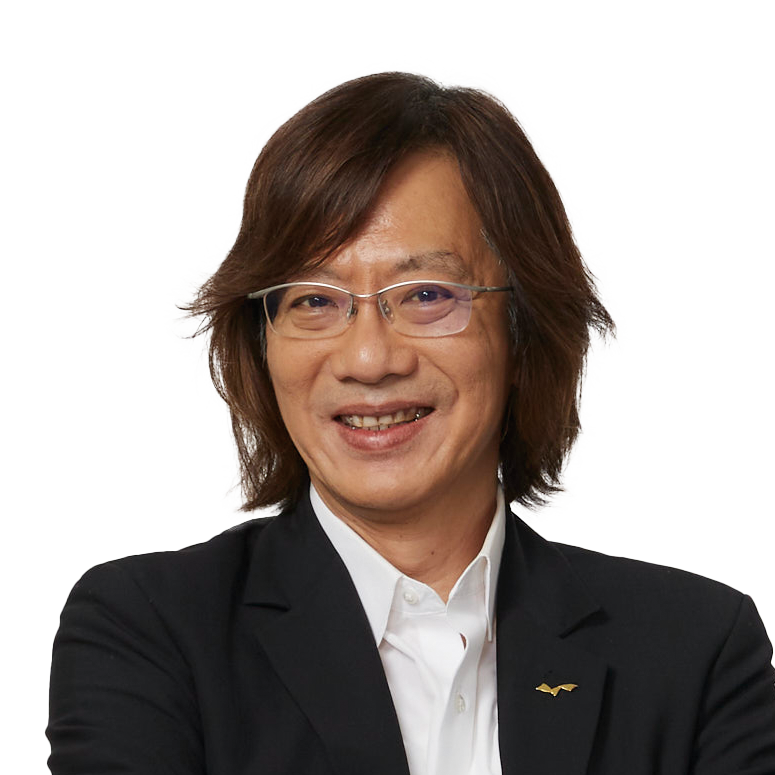

海濱事務委員會 2023/24年度主席 吳永順先生 SBS JP

過往討論海濱發展,各界持份者大多局限於「紙上談兵」;然而,眾人對海濱的想像各異,要達至共識並不簡單。比起空想,倒不如讓市民親臨體驗,再由他們提出意見,更為寶貴。海濱事務委員會透過簡單工程開放海濱作為「公眾實驗場」,放膽試驗各種設計和「期間限定」設施,然後按用家需求作出調整,與市民攜手探索最切合當區需要的理想海濱。

西營盤捐山窿公園 WE Park正是在海濱實驗「先駁通、再優化」的場地。公園位於中西區豐物道海濱,於2019年開放予公眾使用。公園屬臨時開放的用地,原意是在落實長遠海濱項目發展前讓市民更快享用臨海用地。其設計以簡單實用為主,參考了1970年代葵涌石籬邨的渠管遊樂設施,引發遊人創意,吸引不少市民跨區到訪。

另外,堅尼地城卑路乍灣海濱長廊是首個不設置「不准、禁止」等標誌的公園,遊人在開放式的管理下,可在長廊內踩單車、踩滑板及帶牽繩的寵物進內等,鼓勵大家互相尊重和包容,按喜好盡情享用海濱及其設施。

要吸納市民意見,自然要從多方面入手。委員會於2014年舉行「全港校際海濱專題辯論比賽」,提高學生對維港海濱規劃議題的關注。另外,在2020年因應疫情而無法舉行的在地導賞團,委員會隨即靈活變陣,改為全港首創備受好評的「網上海濱導賞團」,持續推動社區參與,共建更富生命力的海濱。而為了逐步實現在維港兩岸發展共享徑網絡的願景,讓行人和單車使用者一同享用海濱用地,土木工程拓展署在2022年起於中環至會展以西一段海濱進行「共享徑」試驗計劃,免費給市民借用單車作體驗,以收集數據和意見來優化設施。

20年來,海濱事務委員會所取得的成果並非一蹴即就,有賴眾多政府部門全力支援和配合,才能打造更富活力的海濱。發展局轄下跨專業的海港辦事處(前身為於2009年成立的海港組)更是與委員會推動維港海濱發展的長期合作夥伴。項目經理(海港)莫英傑先生(Peter)早於2010年已是參與海港發展的一份子。作為海濱工作的「殿堂級」公務人員,Peter見證委員會和共事團隊建設海濱不同的進程和當中所面對的挑戰。

Peter於2010年加入發展局轄下的海港組 (即海港辦事處的前身),而同年7月海濱事務委員會繼承了共建維港委員會,繼續積極發揮倡導工作。作為新鮮人的他對委員會的專業作風有很深刻的記憶,「委員會雲集了一群以堅定態度推動海濱發展的人士,他們擁有不同範疇的專業知識和經驗,在規劃海濱時提供具建設性的意見。」發展海濱環環相扣,要探討如何為公眾締造優美的海濱用地,委員們會定期開會,集思廣益,並與各政府部門和區議會緊密合作,籌辦了不同的公眾諮詢活動,依據《海港規劃原則》發展海濱。一個大型的海濱用地「由無到有」,分段落實可能最少要花六、七年才會成形。「成事在人,我們反傳統以『先駁通、再優化』的方式,讓公眾率先享用海濱空間。」多得各方支援,才能令海濱潛力無限發揮。

發展局海港辦事處小資料

海港辦事處於2018年7月由海港組改組而成,由不同專業及支援人士的團隊組成,主力負責統籌與維港海濱有關的規劃政策及地政事宜,亦負責探索、統籌及監察優化海濱措施,並為海濱事務委員會提供秘書處支援。

Peter有幸與海濱事務委員首兩任主席共事,「我接觸的首位主席蒲祿祺先生(Nicholas BROOKE)擁有廣闊的國際視野和豐富的商界實戰經驗。『開荒』時期,我們聚焦在規劃與設計,必先加快駁通海濱。當年Nicholas常常看著地圖,研究怎樣能盡快做。」到了2008年由吳永順先生(Vincent NG)接任主席,他提出「先駁通、再優化」的理念,以盡快「還港於民」。而「海濱共享空間」品牌亦是Vincent的創新意念之一。現時已有六個相關場地,各有主題,提供多元化的體驗。「這些空間會有較少規則,鼓勵公眾互相尊重和包容,共享共融。你可以與寵物散步、踏單車、閒坐看海,各適其適。如之前的卑路乍灣海濱長廊設有可移動卡板裝置,卡板裝上滾輪讓大眾自由移動,有小朋友將卡板砌成迷宮,亦有人坐在卡板車上『兜風』,現場笑聲不絕,早晚人流如鯽!」對海濱能夠提升區內居民生活質素,增加市民對海濱的歸屬感,Peter作為規劃者及使用者,感到雙重滿足。

海濱建設是一個永不言休的過程。在2021年11月,發展局公布將中環新海濱三號用地經公開招標後,批予中標的私人發展商。Peter對此項目最為印象深刻:「事前我們下了很多功夫做協調和規劃,能夠成功賣地,項目團隊非常興奮,中環海濱將會呈現嶄新面貌。」此發展項目佔地達約4.8公頃,將成為中環核心區內陸與海濱的重要連接。政府罕有地採用「雙信封制」招標,設計方案有一系列合乎公眾利益的規劃要求,盡力在商業發展和休憩空間中取得平衡。例如,公共空間最少要有25,000平方米、地標建築設樓高限制以防阻擋維港視野、需暢達方便公眾進出海濱等。Peter表示:「勝出方案的地標建築群會提供多條通風廊及都市窗戶,亦有大量綠化及休憩空間,讓海濱充滿生機。公眾更可走到項目空中平台,眺望整個維港景色。」

Peter談起成就海濱朝氣蓬勃的願景,熱情仍沒半點減退:「現時,整個海濱已有重大蛻變,能參與其中我亦引以為榮。感激委員會主席領導有方和無私貢獻,帶領團隊共同努力。」擇善而行,毋忘初心,委員會將秉持著勇於為公眾不斷作出新嘗試的精神,以高瞻遠矚的魄力,探索更靈活的優化海濱策略。我們期待把維港兩岸建設成更受港人和遊客歡迎的世界級海濱。

海濱知心友小資料

發展局海港辦事處項目經理(海港)

莫英傑 先生

Mr Peter MOK

1994年加入政府任職建築師,2010年晉升為高級建築師,2010年9月加入發展局海港辦事處(前身為海港組),主力負責執行和落實各項優化海濱的項目,多年來支援海濱事務委員會的工作,熱情不減。

要令市民對海濱有更深的歸屬感,先要讓市民成為海濱的主人翁,因此海濱事務委員會鼓勵社會各界積極參與,為海濱的規劃、設計及管理提供意見和發揮創意。「公眾參與」一直是委員會20年來推動海濱發展不可或缺的範疇,到現在,「公眾參與」已從討論層面推進至落實層面,成功促進政府和社區雙向交流,共建海濱。

為了攜手活用海濱的空置政府用地,委員會致力與多個界別合作,探索海濱的潛能,包括提出以短期租約形式招標,將一些維港兩岸的海濱用地批予非政府機構或私營機構營運與管理。例如觀塘的「反轉天橋底」計劃,由政府夥拍非牟利機構將橋底用地變身為藝文空間。另外,位於鰂魚涌海善里和紅磡碼頭旁的政府土地則以免租金短期租約批予非牟利機構建設和營運。前者由聖雅各福群會開辦了一個以社區為本、名為「舍區」的文娛及休憩空間。後者則由智樂兒童遊樂協會建設「二份一遊樂場」,以「童創主導」的概念提供遊樂設施。

至於中環海濱活動空間、中環摩天輪和灣仔海濱活動空間,正是政府利用海濱用地作多元化用途的另一項新嘗試。有別於一般由政府撥款、設計、興建和管理的海濱長廊,以上用地由地政總署以短期租約形式批予私營機構管理。就中環海濱活動空間而言,多年來舉辦了不少本地和國際盛事,如「Clockenflap音樂及藝術節」、「S2O亞洲潑水音樂節」以及各式各樣的嘉年華和市集等,由於有維港景色作背景,成為香港首屈一指的大型戶外節目場地。

除了政府的推動,維港海濱發展亦需要社會各界鼎力相助,運用專業知識、發揮創意,親身參與海濱建設和推廣,策劃多元化活動,將這個「港人的DNA」維港海濱提升至另一新維度。以下請來與海濱事務委員會合作多年的藝術夥伴和非牟利機構,分享他們共創海濱、參與和支持海濱活動的感想。

互動體驗使用說明

Ms Jane LEE Creator of Messy Desk

Thank you for giving me the opportunity to contribute to the Shing Sai Road project. It has been an invaluable experience to work on such impactful initiatives aimed at creating a better living environment for the citizens of Hong Kong. I am truly grateful for being part of a dedicated team focused on enhancing the surroundings of our Victoria Harbour.

香港建築中心

香港人喜歡逛海濱,而海濱又是香港市區建築空間的主舞台。海濱有活動,香港建築中心和市民當然要齊來大玩,一個都不能少。去年10月,中心應發展局邀請,策劃了連場活動,與市民一起遊走灣仔的海岸與街巷,共同度過兩個周末的精彩繽紛夜。「是・夜・灣仔」,一道題目,兩個周末,以玩、學、賞、析的方案,貫串各種發掘我城建築的有趣活動。當香港維多利亞港兩岸空間的趣味繼續滋長,香港建築中心一定會再次與衆同樂。

李浩迅 先生 機器人力克創作者

來自未來世界的機器人力克,是凝聚社會各界正能量的授權角色。這次很榮幸與海濱事務委員會合作,於卑路乍灣海濱長廊興建正向歷奇遊樂設施,讓大眾觀賞維港美景時,亦能體驗滿有正能量的海濱生活態度,延續維多利亞港的夢想之旅。

盧覓雪 女士 資深媒體人

榮幸在2021年獲邀成為「網上海濱導賞團」的導航員,於疫情期間帶大家於海濱區覓食放鬆。樂見區區海濱凝聚了不同的族群,使用者展現的活力和不同主題擺設綻放的繽紛!

單日堅 太平紳士 SBS CSDSM JP 香港遊樂場協會執行委員會主席

敬賀海濱事務委員會成立20周年!回顧20年的歲月,見證著海濱事務委員會對海濱地區的無私奉獻和不懈努力,通過改善海濱環境、促進旅遊發展和提升社區福祉等方面的工作,為香港市民創造了一個美麗而繁榮的海濱環境。香港遊樂場協會衷心祝賀你們在未來的日子裡能夠繼續與社區攜手合作,為海濱地區的可持續發展而努力!

智樂兒童遊樂協會

過去多年,智樂在維港海濱開發了各種獨特創新的遊戲空間,計有設計為先的捐山窿公園和茶果嶺海濱公園,前者玩「真渠管遊樂裝置」,後者玩「好玩自然」;在堅尼地城及灣仔海旁又以遊樂車進駐,創造快閃式的遊戲空間;將來更會在紅磡都市公園建成全港首個歷險式的「二份一遊樂場」。透過靈活運用公共空間,為小朋友帶來豐富的遊戲體驗,造就香港未來主人翁的身心健康發展。

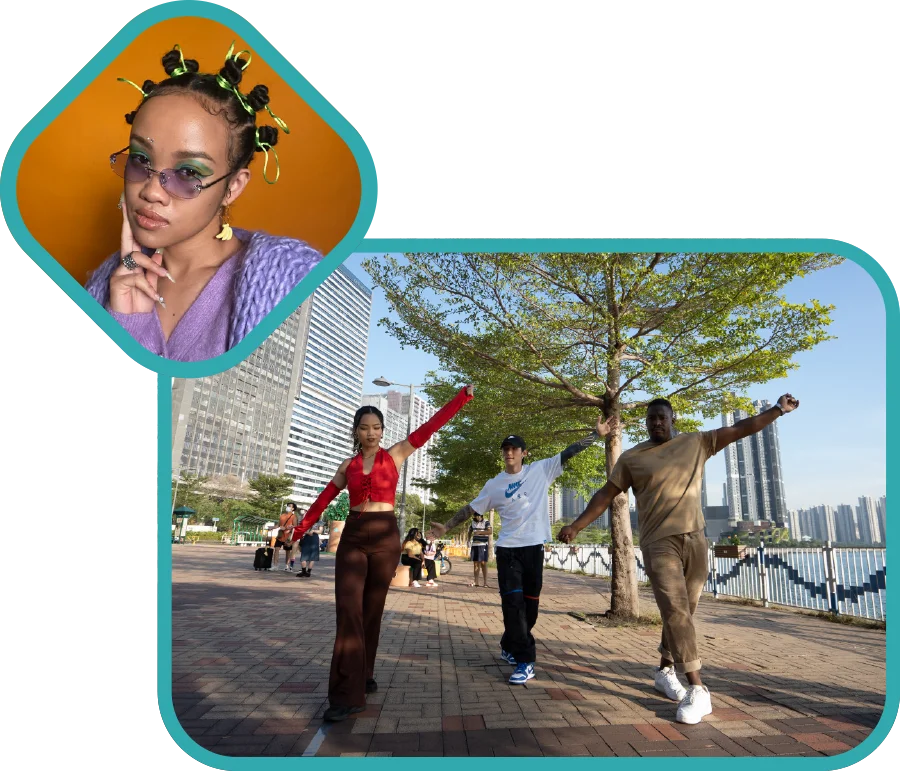

Ms Anisha THAI Artist, Dancer, Choreographer

I had the chance to launch the opening for the Tsuen Wan Promenade for the Hong Kong harbourfront in November 2022. We were offered the opportunity to bring a crew of diverse, inclusive, young and talented dancers together to express themselves and share their different dance styles with the public. I really enjoyed how culturally diverse and rich the performance was (Chinese, Indian, British and French) and also the diversity in the pool of talents (disabled dancers). The Harbour created a harmonious environment where multiple communities coexist, share and learn from each other.

麥雅端 女士 Chocolate Rain 創作者

這三年來,在不同海濱展覽藝術創作,尤其是灣仔海濱給我帶來了巨大的喜悅和感恩之情。感謝團隊一直以來的支持,也感謝大眾對Chocolate Rain作品的分享和欣賞。這些藝術創作充滿了色彩和溫度。我希望香港能夠有更多的本地創作,在維港上綻放出耀眼的光芒,並為這座城市帶來更多的生氣和活力。藉由藝術,我們可以傳遞更多的美與感動,讓人們重新詮釋和感受這座城市的美好。

陳宇峰 先生 貓室文創團隊

很開心受邀在荃灣海濱長廊以人氣卡通「癲噹」為題做花車巡遊,火車站以太陽能發光,而花車因應節日變身情人節和新年花車等,市民可以融入當中,上車休憩、玩耍,希望帶給大家開心感覺。

吳斯翹 女士 及 張慧敏 女士 編織藝術團隊La Belle Époque

謝謝發展局的邀請,有機會在西環與北角海濱做街頭編織裝置,令我們的創作能與香港獨特的海岸線,連成一線。

魏華星 先生 香港社會創投基金創辦人及行政總裁

在2023年底,有賴海濱事務委員會的全力支持,我們聯同社區夥伴香港遊樂場協會及「全城街馬」在東九龍策動了「綠活閃動嘉年華」及「街馬樂場跑・躍動嘉年華」, 通過多元化的運動及藝文活動,提升大眾對環境和身心靈健康的關注,一起實踐綠色生活。樂見不同年齡層的市民一同享受海濱空間,和樂共融。感謝委員會多年來促進跨界合作,除了推動香港海濱發展,更拓展大眾對社區空間的想像。謹此祝賀委員會的工作順利成功。

李玉芝 女士 MH 聖雅各福群會總幹事

鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」於2023年中順利開幕,實有賴海濱事務委員會的支持。本項目透過政、社、民、商共同參與及建構的成果,將海濱的空置政府用地,打造成大眾能共享、共聚、共創的多用途創意空間,凝聚及發揮社區力量。

Mr Mike TANNER BBS MH Chairman, Hong Kong Water Sports Council

The Hong Kong Water Sports Council is very pleased to have been one of the many parties contributing to the promotion of Hong Kong's harbourfront development and to be a part of this 20th anniversary celebration. The Water Sports and Recreation Precinct in Wan Chai is just one excellent example of a broad and far-sighted vision to develop the harbourfront for the community. Benefitting from greatly improved accessibility and attractive new waterfront facilities, the Harbour is increasingly becoming a popular venue for local and international water sports events and activities, hosting a number of sizeable community water sports events organized by the respective governing bodies of sport and attracting competitors and public spectators to the harbourfront. The Harbour has always had a unique and special place in Hong Kong’s history. It is part of our natural heritage and is a key element of our international image. Congratulations to everyone who has worked so hard to "Bring People to the Harbour and the Harbour to the People" over these 20 years.

譚詩慧 女士 菠蘿油妹妹創作者

這次很榮幸可以跟海濱事務委員會合作,可以盡情在海濱長廊發揮創作,展示自己設計的大型作品,令到更多市民認識自己。

多元活動誘發參與

「維港兒童自駕遊」活用灣仔海濱旁的舊有巴士站,於2022年變身成為海濱首創的「戶外兒童遊樂賽車場」。活動試行後廣受公眾歡迎,及後促成私人機構營運於灣仔龍景街的戶外兒童電動車場,還設有STEAM親子工作坊,讓孩子在維港海旁體驗「駕駛」樂。

跨世代跨界別共融表演

「共融海濱」藝術活動在2022年,同時於四個「海濱共享空間」舉行,包括灣仔HarbourChill海濱休閒站的「營火」音樂會,透過老、中、青三代人以音樂傳遞愛的訊息。荃灣海濱亦舉行過跨越種族界別的街舞比拼,更邀請了香港展能藝術會與香港復康力量中樂團到場表演輪椅舞。

藝術共創連繫海濱

海濱事務委員會不時夥拍本地藝術家和文創業者,共同美化海濱。例如委員會邀請了本地藝術家馬穎汶帶領民眾創作,將藝術帶入海濱和社區;亦引入了多個本地著名卡通人物的裝飾和裝置,化身成各區海濱的互動遊樂設施,為海濱增添新鮮感。

優質設計提升海濱

2020年發展局與委員會所舉辦的「海濱公共傢俬設計比賽」和「維港字型藝術裝置設計比賽」,活動反應熱烈。前者收到近100份來自專業人士、學生和市民大眾的參賽作品,最終選出20名極具創意的及香港特色得獎者,分別於大角咀海濱及灣仔海濱展出。後者則由黃鋈暉和其團隊提交的參賽作品「香港之光」奪冠,及後成為北角東岸公園主題區的地標。

要開創維港新景象,海濱場地提供平台予政府部門、公營機構,以至其他團體作出不同形式的嘗試,並從中了解遊人的意見和看法,打造成「段段有特色、處處有驚喜」的海濱公共空間。

多年來,海濱事務委員會致力支持各界活用海濱,成功讓維港成為國際級體壇盛事的集中地,當中包括「新世界維港泳」、「世界海岸賽艇錦標賽」、「香港國際龍舟邀請賽」、「香港滑浪風帆公開錦標賽」、「維港獨木舟短跑錦標賽」及「體育節賽艇夏日祭」等等。這些多不勝數的節目和活動,正好向世界各地好手展示維港海濱優美的風景及設施,同時展示維港在支援本地體育發展的角色。維港兩岸的海濱長廊也成為怡人跑遊路線,更是跑步競賽的熱門場地,包括「香港馬拉松」、「維港馬拉松」、「皇者之戰馬拉松」及「香港街馬」等,跑手們可以邊跑邊感受獨有的維港魅力。

委員會亦積極與不同單位合作,利用海濱場地為公眾帶來前所未有的海濱體驗及娛樂。在2023年9月底至10月底,發展局與香港傷健共融網絡及藝穗會於灣仔海濱合辦「海濱藝遊坊」。這個多元嘉年華包括無人機匯演、電影之夜及香港懷舊美食夜市等,同時邀請傷健人士表演才藝,傳達「社會共融,藝術共享」信息。觀塘海濱的「青年藝術節x中秋『觀』光市集」在2023年中秋節期間舉行。活動在觀塘繞道橋墩下設有光影投射及 LED 霓虹燈打卡位,讓市民體驗光影藝術。海濱的使用絕不局限於岸上,由香港旅遊發展局(旅發局)在2023年7至8月一連數個周末期間舉辦的「樂聚維港嘉年華」,多得各方給予創意發想,合力將音樂會舞台延展至維港海面,又設水上煙火版「幻彩詠香江」,吸引超過20萬人次入場,盛況空前。

當海濱變得活潑有趣,就能產生機遇,吸引更多人主動投入海濱建設。例如北角海濱花園在2018年至2020年分階段落成後,瞬即令人流增加。香港郵政也曾於2020年推出以「維港今昔」為題的特別郵票,令這「活力之港」獲得更強宣傳效果。

要述說維港故事,不得不提到在維港舉行的「國際龍舟賽」。香港作為現代龍舟競賽運動的誕生地,自1976年起每年端午節都會在情況許可下舉行「國際龍舟邀請賽」,匯聚全球數以千名的龍舟好手於維港競逐錦標,展現出香港傳統與現代共融的魅力。今次找來中國香港龍舟總會主席鍾志樂先生,娓娓道來龍舟活動如何在維港發揚光大,鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

海濱知心友小資料

中國香港龍舟總會主席

鍾志樂 先生

曾出戰奧運及亞運的獨木舟及賽艇項目,退役後轉任龍舟總會總教練、體育用品公司管理層,現擔任中國香港龍舟總會主席一職。鍾志樂先生積極推動本地體壇盛事,曾獲「香港十大傑出青年」及「行政長官社區服務獎狀」等殊榮,以表揚他對龍舟體育推廣及發展的貢獻。

承傳龍舟賽事 突顯香港精神

賽龍舟原是中國端午節的漁民傳統節慶活動,於香港發展已超過百年歷史,多年來與維港的關係密不可分。作為全球最早舉辦國際性龍舟賽事的地方,香港對這項運動的現代化作出了功不可沒的貢獻。鍾志樂先生說:「早於1970年代,旅發局為推廣香港旅遊業,於1976年在筲箕灣避風塘舉辦了首屆香港國際龍舟邀請賽(Hong Kong International Dragon Boat Regatta),當時由九支香港及日本長崎的漁民龍舟隊角逐錦標,及後賽事於1978年在尖沙咀東部對開的維港舉行。到了2023年整個賽事共有160支隊伍、約4,000名運動員參與,當中包括110支本地隊伍及50支來自不同國家及地區的隊伍,盛況空前。」龍舟賽事的國際管理組織「國際龍舟聯合會」(國龍聯)於 1991年在香港成立。同年,負責發展及宣傳本地龍舟運動的「香港龍舟協會」(現稱中國香港龍舟總會)亦於香港成立。現時中國香港龍舟代表隊成員大約有100人,代表隊每年會於眾多國際性賽事和維港比賽中揮灑汗水,為港爭光,「龍舟競賽中講求團結一致,正好顯示港人同舟共濟的精神,令這個傳統文化可以走得更高更遠。」

善用優勢打造魅力維港

對於海外龍舟好手來說,在維港划龍舟是極具挑戰性的。「跟其他世界級比賽場地相比,維港風浪較大,挑戰舵手掌舵的技術;而維港作為大型競賽場地的另一特色是易達度高,容易吸引更多市民及旅客前往海旁觀賞,比賽氣氛特別熱鬧!」除了在尖沙咀海濱舉行「香港國際龍舟邀請賽」外,在灣仔水上運動及康樂主題區亦曾舉行「吉列島盃龍舟賽」及「海龍耀維港龍舟邀請賽」等體壇盛事,而中國香港龍舟總會更成功申辦2024年的「亞洲龍舟錦標賽」、2027年的「世界龍舟錦標賽」,並將會在觀塘海濱舉行。「這些海濱皆是香港市區內的比賽場地,地理便捷,不用舟車勞頓,對運動員和遊客來說都非常方便。」善用海濱優勢打造具本地特色的國際性盛事,既可吸引遊客到訪,亦可成為香港獨特的賣點。

海濱水陸配套充足

維港海濱勝在易達度高之外,也多得政府和海濱事務委員會在水域與陸地的連接工作愈見成效,讓海濱變得更適合舉行各種水上活動。「要舉行最高規格的『世界龍舟錦標賽』,比賽場地是要符合嚴格的條件:賽道長度要有1,000米,水深最少要二至四米,得以容納八條、每條闊度13.5米的賽道,而場地的水體更要靜水。觀塘海濱不但有齊上述條件,經過改善的水質更適合划船,寬廣的海濱用地可以容納大量運動員,基礎設施及配套都很足夠。」透過於海濱舉辦大型國際體育賽事,把運動融入旅遊發展,輸出文化軟實力來說好香港故事,可吸引更多旅客體驗日與夜的維港魅力。